Kalimat ini menggema, menusuk tajam bak pisau yang dihunus dalam gelap, seolah menjadi vonis pembenar untuk memutus silaturahmi, memusuhi, bahkan memerangi. Ironisnya, biang keladi intoleransi yang menyertainya bukanlah kata “kafir” itu sendiri – sebuah frasa baku dalam kosakata teologis yang, pada hakikatnya, berfungsi sebagai penanda perbedaan epistemik.

Masalahnya bersemayam pada penyempitan makna secara paksa, menjadikannya sinonim mutlak bagi “harbi”: musuh perang yang harus ditundukkan. Kata ini dipenjara dalam makna sempit, lalu diadoni dengan doktrin kebencian dan resep permusuhan terhadap ritme keimanan yang berbeda. Sebuah warisan beracun yang disepuh berabad-abad oleh konflik sektarian, seringkali bukan lahir dari gesekan teologi murni, melainkan rekayasa licik para pemegang kuasa yang haus status quo.

Doktrin “memerangi” yang tumbuh dari pengkerdilan makna “kafir” menjadi “harbi” ini bukan turun dari langit. Ia adalah santapan hasil racikan tiga juru masak:

- Pemahaman teks agama yang dangkal: Sekadar menciduk permukaan tanpa menyelami samudera makna berlapis.

- Pensahihan gegabah terhadap semua riwayat: Menganggap setiap kata dalam kitab tertentu sebagai sabda mutlak yang kebal kritik, seperti menelan bulat-bulat racun karena tertulis dalam botol berlabel obat.

- Kebencian sektarian yang diwariskan: Bagai pusaka beracun, buah konflik panjang yang dirawat demi mempertahankan tembok pemisah. Dibutuhkan keberanian intelektual yang legawa untuk autokritik, mengakui potensi racun dalam tempayan tradisi sendiri.

Epistemologi Iman dan Kufur: Sebuah Dialektika yang Elegan

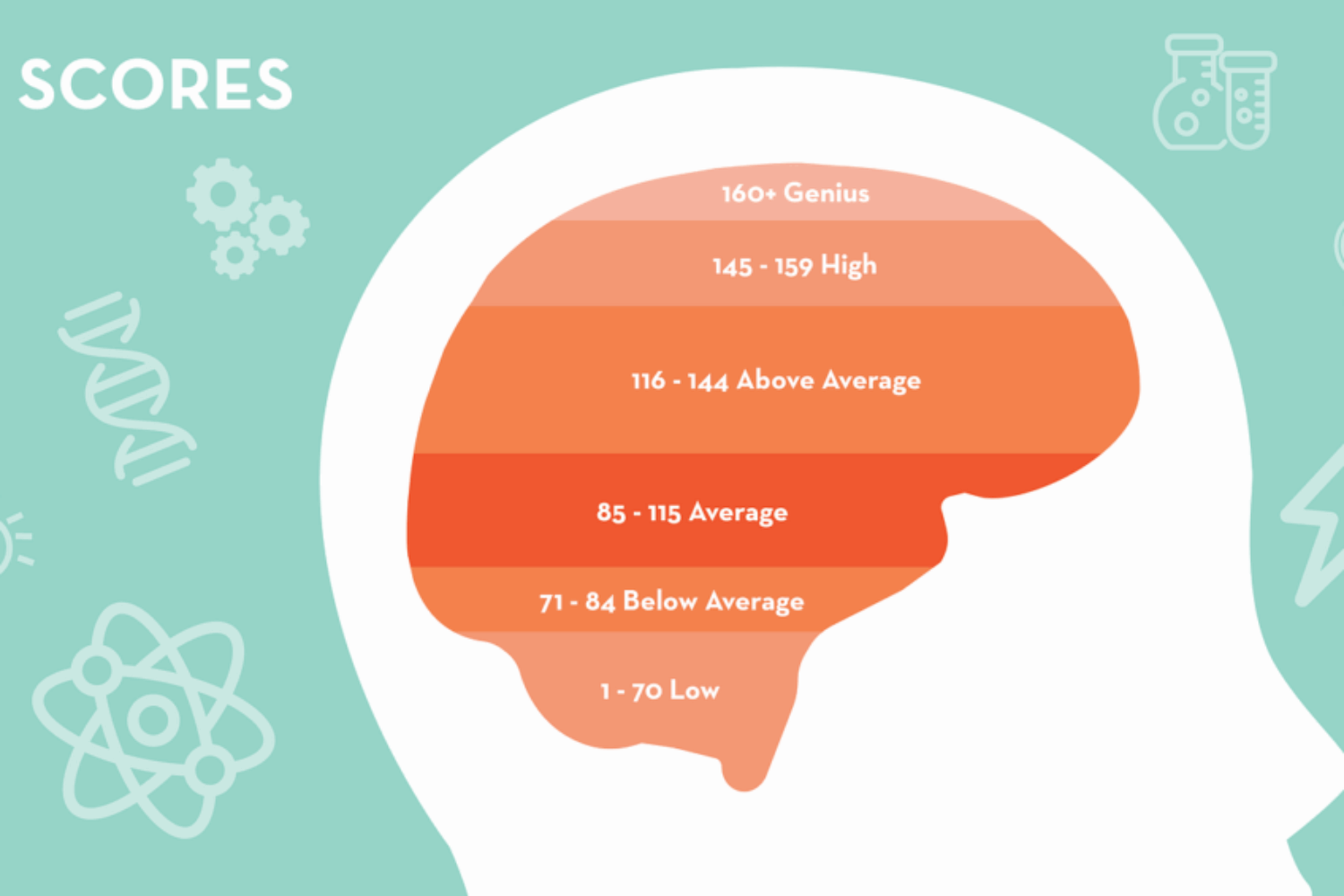

Secara aksiomatik, menerima satu kebenaran (teologi, mazhab, pandangan) secara inheren adalah menolak kebenaran lain yang bertentangan. Epistemologi memainkan dialektika yang elegan: “Mu’min” (berakar iman) adalah sang penerima yang meyakini; “Kafir” (berasal dari kufr) adalah sang penolak yang menutup diri. Ini bukan celaan, melainkan hukum logika.

Setiap penganut keyakinan, dalam keheningan jiwanya, adalah “kafir” terhadap keyakinan yang bukan miliknya. Ia mengimani apa yang ditolak pihak lain, dan menolak apa yang diimani yang berbeda. Iman dan kufur adalah dua sisi koin metafisika – saling menegasi, saling mendefinisikan. Medan pertarungan objek iman dan kufur adalah keyakinan itu sendiri. Seorang penganut mazhab A, secara logis, adalah pengingkar doktrin inti mazhab B. Setiap pilihan dalam dialektika konsep adalah afirmasi sekaligus negasi. Menjadi “kafir” dalam arti ini adalah konsekuensi alami berkeyakinan.

Dalam konteks inilah tafsir QS. Al-Baqarah: 256 menemukan relevansinya:

“Sungguh telah terang-benderang jalan kebenaran (ar-Rushd) dari kesesatan (al-Ghayy). Barangsiapa kufur terhadap thaghut (yakfur bi ath-thaghut) dan beriman kepada Allah (yu’min billah), maka ia telah berpegang pada tali kokoh (al-‘urwah al-wuthqa) yang takkan terurai…”

Ayat ini menegaskan dialektika yang sama:

- Ar-Rushd (kebenaran) dan al-Ghayy (kesesatan) adalah dua kutub yang hanya terbaca melalui kematangan akal.

- Kufur terhadap thaghut – penolakan aktif terhadap tirani ideologis, sistem zalim, atau penyembahan selain kebenaran – adalah prasyarat iman sejati.

- Al-‘urwah al-Wuthqa (tali kokoh) teranyam dari benang penolakan terhadap kezaliman (kufr bi ath-thaghut) dan benang afirmasi transendensi (iman billah).

Seloroh “Syiah kafir!” ironisnya mengabaikan esensi ayat: yang diperintahkan adalah kufur terhadap thaghut, bukan kufur terhadap manusia yang berbeda penafsiran. Ketika pengkafiran sektarian dijadikan senjata, ia sendiri menjelma thaghut baru – tirani kebencian yang mengkhianati semangat al-‘urwah al-wuthqa.

Namun, teriakan “Syiah itu kafir!” bukan sekadar pernyataan teologis yang berdiri sendiri. Ia sering kali merupakan bagian dari skenario jahat yang dirancang untuk membenarkan persekusi, kekerasan, bahkan pembantaian. Dalam konstruksi ini, pengkafiran menjadi alat strategis untuk mendepersonalisasi dan mendemonisasi kelompok tertentu, menjadikan mereka target sah untuk tindakan amoral yang dibungkus jubah agama.

Proses ini bukan kebetulan, melainkan rekayasa sistematis yang mengikuti pola berulang dalam sejarah konflik sektarian.

- Konstruksi Narasi Pengkafiran sebagai Justifikasi Teologis

Label “kafir” yang disematkan pada Syiah bukan sekadar penanda perbedaan doktrin, melainkan senjata ideologis untuk mengubah status kemanusiaan mereka. Dalam tradisi teologi klasik, “kafir” merujuk pada penolakan terhadap kebenaran ilahi. Namun, dalam konteks sektarian, makna ini dipelintir menjadi sinonim “harbi” (musuh perang) atau bahkan “murtad” (yang pantas dihukum mati). Dengan cap ini, Syiah tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang berbeda keyakinan, melainkan sebagai entitas yang “harus” dimusuhi.

Narasi ini diperkuat melalui manipulasi teks agama. Kutipan hadis atau tafsir tertentu diambil di luar konteks, dipresentasikan sebagai kebenaran mutlak tanpa ruang kritik. Kitab-kitab klasik, yang sering ditulis dalam konteks konflik politik masa lampau, dijadikan amunisi untuk membenarkan permusuhan. Misalnya, ayat seperti QS. Al-Tawbah: 5 (ayat pedang) atau hadis tentang “memerangi orang-orang yang menyimpang” disalahgunakan tanpa mempertimbangkan asbabun nuzul (latar belakang turunnya ayat) atau syarat ketat hukum perang dalam Islam, seperti ancaman nyata atau agresi aktif. Dengan demikian, vonis “kafir” menjadi fondasi teologis untuk aksi-aksi keji.

- Dehumanisasi dan Legitimasi Penindasan

Setelah label “kafir” melekat, langkah berikutnya adalah dehumanisasi. Syiah digambarkan sebagai ancaman eksistensial: pengkhianat agama, konspirator jahat, atau antek kekuatan asing. Tuduhan seperti “Syiah menyembah Ali” atau “memalsukan Al-Qur’an” disebarkan tanpa bukti, hanya untuk membangkitkan kebencian. Dalam logika ini, karena Syiah “kafir,” mereka tidak lagi berhak atas martabat manusiawi, termasuk hak hidup, keamanan, atau keadilan.

Dehumanisasi ini menciptakan legitimasi moral bagi tindakan keji. Jika seseorang dianggap “kafir harbi,” maka menfitnah, menindas, atau bahkan membunuh mereka dianggap bukan hanya boleh, tetapi berpahala. Dalam sejarah, pola ini terlihat dalam pembantaian Syiah di Irak pasca-Saddam atau di Pakistan oleh kelompok ekstremis. Pengkafiran menjadi kunci pembuka bagi persekusi, karena ia menghapus rasa bersalah pelaku dan menempatkan korban di luar lingkar kemanusiaan.

- Fitnah sebagai Senjata Berpahala

Dalam logika pengkafiran, fitnah dan dusta menjadi alat yang dibenarkan. Karena Syiah dianggap “kafir,” menyebarkan kebohongan tentang mereka—seperti tuduhan ritual sesat atau kolusi dengan musuh—dianggap sebagai jihad verbal. Media sosial memperparah ini, dengan meme, video, atau artikel yang menyebarkan stereotip tanpa verifikasi. Dalam beberapa kasus, ulama atau tokoh agama tertentu ikut memperkuat fitnah ini dengan fatwa-fatwa gegabah, mengabaikan prinsip tabayyun (verifikasi) dalam QS. Al-Hujurat: 6. Fitnah ini tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga menciptakan spiral kekerasan, di mana diskriminasi, pengusiran, atau serangan fisik menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat.

- Rekayasa Politik di Balik Pengkafiran

Skenario pengkafiran jarang murni teologis; ia sering merupakan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan atau melemahkan lawan. Konflik Syiah-Sunni telah lama dimanfaatkan oleh elit politik untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintahan atau untuk memperkuat loyalitas kelompok. Di beberapa negara, pengkafiran Syiah digunakan untuk membenarkan penindasan minoritas, sekaligus mengalihkan fokus dari isu ketimpangan sosial atau korupsi. Di level global, rivalitas geopolitik memanaskan narasi sektarian, di mana kelompok tertentu dikaitkan dengan “ancaman” untuk membenarkan agresi politik atau militer. Dalam skenario ini, pengkafiran bukan lagi soal iman, melainkan alat untuk mempertahankan status quo atau memenangkan pertarungan pengaruh.

Teriakan “Syiah kafir!” harus dijawab bukan dengan teriakan balasan, tetapi dengan bisikan refleksi: bahwa setiap mukmin adalah kafir terhadap apa yang bukan imannya, dan tugas sejati adalah menolak thaghut kebencian, bukan memerangi sesama manusia. Inilah dinamika dialektika yang mengubah teriakan perang menjadi bisikan refleksi, merajut benang kusut permusuhan menjadi tenun toleransi.

Bila anjing menggonggong, kafilah tak perlu ikut menggonggong. Mukmin sejati memahami kufurnya. Mari kita rayakan kekafiran masing-masing. Enjoy your faith!