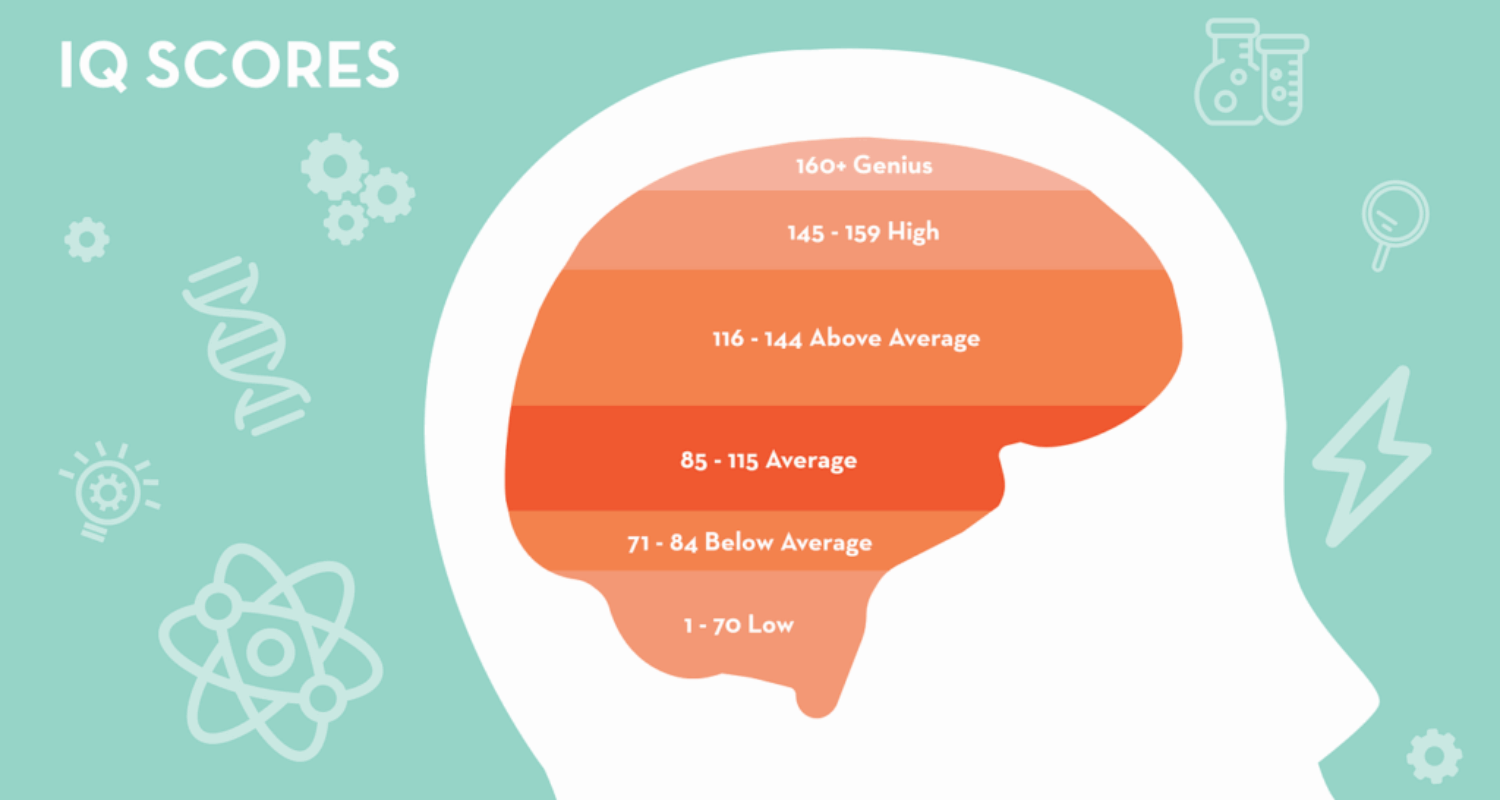

Di ruang kelas dan korporasi, berlangsung suatu tirani angka bernama standarisasi IQ. Sistem yang mengklaim ilmiah ini telah menjadi alat hegemonik yang mereduksi kompleksitas pikiran menjadi sederet angka untuk diklasifikasi dan dieksploitasi.

Klaim validitasnya rapuh. Metodologinya mengandung bias budaya dan sosio-ekonomi yang sistemik, mengasumsikan pengetahuan yang akrab dengan budaya Barat. Pendekatan reduksionisnya memaksa kompleksitas kognitif ke dalam skor tunggal, mengabaikan neurodiversity. Generalisasinya pun bermasalah, melakukan lonjakan logis dari observasi terbatas menuju kesimpulan universal.

Yang lebih memprihatinkan adalah dampaknya pada jiwa manusia. Siswa yang divonis “ber-IQ rendah” mengalami ‘stereotype threat’—menginternalisasi stereotip hingga membatasi potensi sendiri. Seperti dikritik Foucault, standarisasi IQ telah menjadi alat kontrol sosial yang halus namun powerful, menentukan siapa yang layak mendapat kesempatan.

Menuju Alternatif yang Memanusiakan

Sejarah membuktikan kesalahan sistem sempit ini. Edison, Einstein, dan Picasso justru dicap “underachiever”. Teori Multiple Intelligences Gardner mengingatkan bahwa kecerdasan manusia lebih kaya dari yang dapat diukur tes mana pun. Kita perlu beralih ke pendekatan seperti di Finlandia, yang fokus pada pengembangan potensi individual dengan assessment yang dinamis dan holistik.

Pendidikan sejati harus menjadi taman yang merayakan keragaman, bukan penjara yang membatasi masa depan berdasarkan angka. Melawan standarisasi IQ adalah menolak penyalahgunaan sains untuk mengkomodifikasi manusia, karena tidak ada tes yang layak menentukan masa depan seseorang berdasarkan fragmentasi kecerdasan yang sempit.