Pendekatan dakwah yang mengagungkan superioritas agama melalui perbandingan konsep ketuhanan sejatinya mengandung cacat filosofis yang mendasar. Kerapuhannya berakar pada pengabaian hierarki proposisi serta penolakan terhadap realitas fragmentasi agama. Analisis kritis ini akan menyingkap tiga lapisan kebenaran yang tak terhindarkan, sekaligus memperlihatkan mengapa upaya membandingkan agama justru berujung pada kontraproduktivitas.

Hierarki Kebenaran: Dari Eksistensi ke Interpretasi Teologis

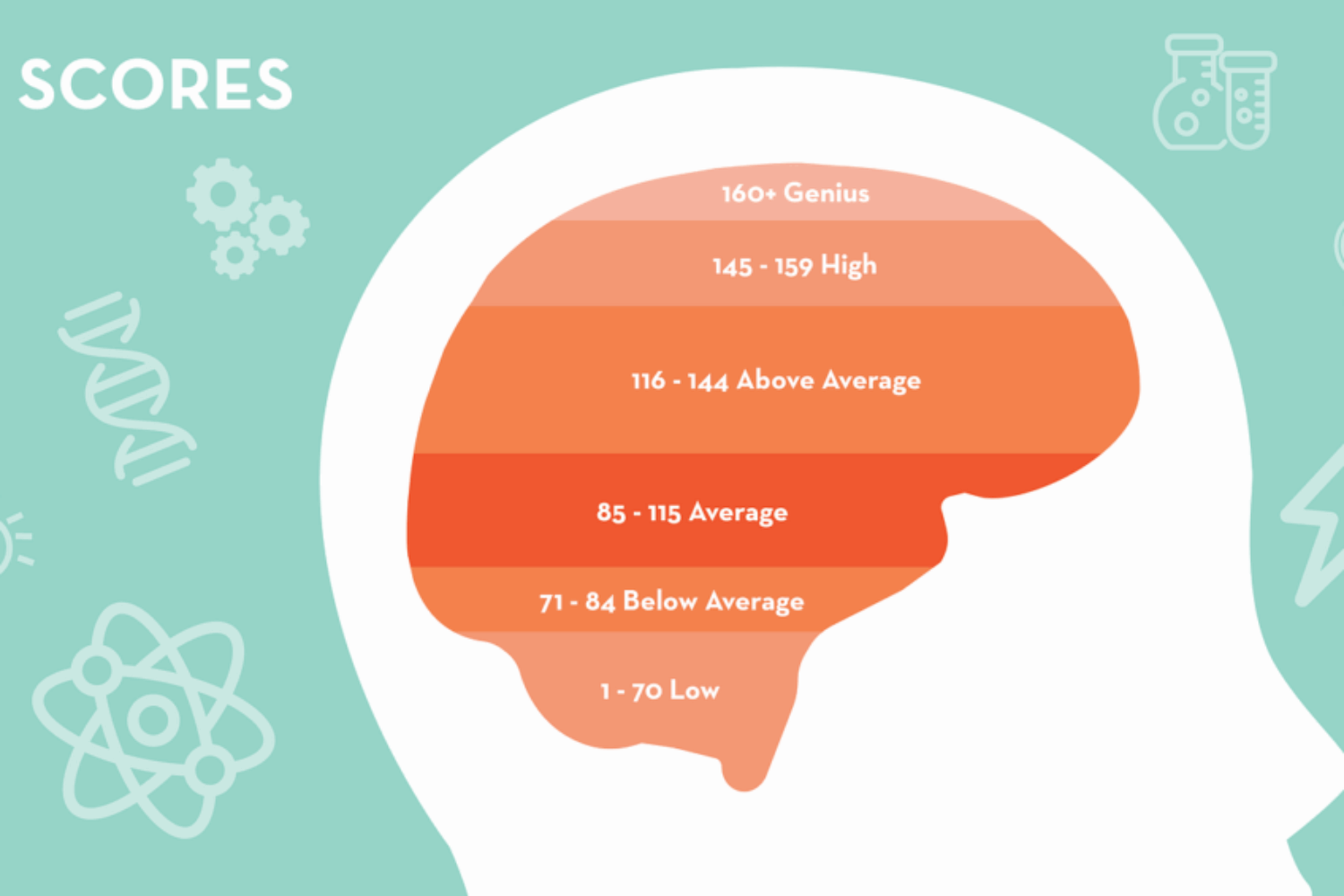

Keberadaan, atau ontos, hadir sebagai aksioma primer—sebuah postulat fundamental yang diterima oleh setiap akal budi yang tunduk pada logika. Setiap diskusi tentang realitas, termasuk agama, mengandaikan pengakuan akan eksistensi itu sendiri. Ibarat fondasi tempat semua bangunan berdiri, keberadaan adalah landasan tak terbantahkan yang tak memerlukan pembuktian eksternal. Ia menjadi titik tolak universal yang menaungi setiap pemikiran manusia, melampaui batas-batas budaya dan tradisi.

Di atas landasan ini, ketuhanan, atau theos, muncul sebagai aksioma sekunder—sebuah postulat filosofis-teologis tentang Sumber Transenden: Allah, Brahman, Tao, atau entitas dengan nama lainnya—yang menjadi penjelasan pamungkas bagi keberadaan. Postulat ini diterima secara luas oleh sebagian besar peradaban manusia sebagai prinsip metafisik yang melampaui bukti empiris. Ia bagaikan samudra yang menjadi sumber segala sungai: tak terjangkau sepenuhnya, namun diakui sebagai asal-usul yang mengalirkan kehidupan ke dalam setiap tradisi spiritual.

Namun, di lapisan ketiga, agama sebagai proposisi teorematik justru menjadi lapisan yang paling rapuh. Teks suci, doktrin, dan hukum yang diklaim sebagai wahyu Tuhan berbeda secara fundamental dengan kedua aksioma sebelumnya. Sebagai proposisi teorematik, bukan aksiomatik, ia menuntut pembuktian dan terbuka lebar bagi interpretasi tanpa akhir. Klaimnya sebagai “wahyu mutlak” justru bertolak belakang dengan realitasnya: teks-teks suci adalah produk historis-kultural yang wajib ditafsirkan oleh akal manusia yang terbatas.

Fragmentasi Internal: Ironi Klaim Kebenaran Tunggal

Di sinilah paradoks terjadi. Agama mengklaim kebenaran tunggal, namun praktiknya melahirkan sub-sub agama—mazhab, aliran, sekte—yang saling berseteru. Setiap interpretasi teks menciptakan “agama dalam agama”, sebuah spiral fragmentasi yang tak pernah berhenti. Tak ada agama yang utuh dan monolitik. Katolik berhadapan dengan Protestan, Sunni berseberangan dengan Syiah, Theravada berbeda dengan Mahayana—semua adalah bukti bahwa ketika otoritas menjadi ajaran agama, alih-alih fondasi logis bagi penerimaan agama, maka otoritas itu sendiri akan menjadi sengketa intra-agama.

Teks suci yang sama mampu melahirkan ribuan tafsir yang saling bertentangan. Setiap generasi ulama, pendeta, atau guru spiritual menghadirkan pemahaman baru yang kerapkali berlawanan dengan pendahulunya. Ini bukan kelemahan, melainkan keniscayaan: bahasa adalah medium yang terbatas, sementara realitas yang hendak dijelaskan tak terbatas. Ketika yang tak terbatas dipaksa masuk ke dalam wadah yang terbatas, fragmentasi menjadi tak terelakkan.

Konsekuensinya, agama mustahil menjadi sistem sosial atau politik yang kohesif. Fragmentasi internal menyebabkan agama gagal membentuk satu pandangan yang berlaku bagi semua penganutnya. Klaim “umat yang satu” hanyalah mitos—kenyataannya, umat terpecah oleh perbedaan tafsir atas teks yang mereka klaim sama-sama suci. Sejarah membuktikan bahwa perang paling berdarah seringkali terjadi bukan antar-agama, melainkan antar-sekte dalam agama yang sama.

Kesia-siaan Debat Komparatif dan Solusi yang Realistis

Pendekatan perbandingan agama yang berfokus pada lapisan teorematik—khususnya konsep ketuhanan—terjebak dalam tiga kesia-siaan. Pertama, ia membandingkan yang tak sebanding. Mempertentangkan “konsep ketuhanan Islam versus Kristen” ibarat membandingkan dua perahu yang mengarungi samudra yang sama. Perdebatan tentang bentuk perahu tak menyentuh hakikat samudra itu sendiri.

Kedua aksioma yang lebih mendasar—keberadaan dan ketuhanan—justru diabaikan demi perdebatan superfisial tentang formulasi teologis.

Kedua, dakwah komparatif mengabaikan realitas fragmentasi. Debat seolah mengasumsikan agama sebagai monolit, padahal masing-masing tradisi terfragmentasi secara internal. Siapa yang mewakili “konsep ketuhanan Kristen”? Apakah versi Ortodoks yang menekankan misteri Trinitas, Katolik yang menonjolkan peran Maria, atau Evangelikal yang berfokus pada hubungan personal dengan Yesus? Pertanyaan serupa berlaku untuk setiap tradisi: Islam mana yang dimaksud ketika berbicara tentang konsep ketuhanan Islam?

Ketiga, klaim superioritas satu tafsir teorematik atas tafsir lain hanya mengukuhkan perpecahan—baik antar-agama maupun intra-agama. Alih-alih membangun jembatan pemahaman, dakwah komparatif justru menggali jurang yang lebih dalam. Setiap upaya membuktikan keunggulan interpretasi tertentu akan direspons dengan kontra-interpretasi yang sama kuat. Manuver Zakir Naik dan para penggemar tinju bebas teks agama berkedok studi perbandingan agama hanyalah episode tambahan sebuah absurditas dan ironi lakon para “tuhan swasta”.

Solusinya terletak pada kesadaran akan hierarki proposisi. Dialog harus berangkat dari pengakuan bersama akan keberadaan (ontos) sebagai aksioma primer dan kerendahan hati menghadapi ketuhanan (theos) sebagai aksioma sekunder—sebagai misteri yang melampaui semua teks. Di sini, perbedaan teorematik menjadi sekunder, karena yang primer adalah pengakuan bersama akan fondasi eksistensial yang sama.

Menerima fragmentasi sebagai keniscayaan juga menjadi kunci. Agama sebagai proposisi teorematik—bukan aksiomatik—pasti melahirkan perbedaan tafsir karena membutuhkan pembuktian dan interpretasi. Alih-alih menyangkalnya, kita perlu jujur: tidak ada tafsir tunggal yang mewakili seluruh umat. Setiap interpretasi adalah upaya terbatas untuk memahami yang tak terbatas. Pengakuan ini bukan relativisme, melainkan realisme epistemologis yang mengakui keterbatasan manusia dalam memahami Yang Mutlak.

Fokus harus dipindahkan dari teks ke optimalisasi pengamalan ajaran. Nilai agama bukan pada kemurnian tafsir, tetapi pada kemampuannya membimbing manusia menghayati keberadaan secara bermakna—melalui solidaritas sosial, keadilan, dan penghormatan pada martabat manusia. Inilah buah yang dapat dinilai, bukan pohon teologis yang melahirkannya. Ketika agama mampu menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang, di situlah validitas spiritualnya terbukti.

Menuju Dialog yang Mengungkap Misteri Bersama

Dari perspektif ini, dakwah komparatif yang sibuk menjadi juri agama lain terlihat sebagai upaya sia-sia. Ketika dakwah komparatif berusaha “memenangkan” agama melalui debat teorematik, ia justru mengubur dua kebenaran mendasar. Pertama, ketuhanan (theos) sebagai aksioma sekunder bukanlah properti eksklusif satu agama. Kedua, agama sebagai proposisi teorematik—bukan aksiomatik—adalah hutan belantara tafsir yang tak pernah bersatu. Yang Transenden tidak dapat dimonopoli oleh satu interpretasi, sebagaimana samudra tidak dapat diklaim oleh satu sungai.

Kesadaran ini membuka pintu dialog baru: bukan saling klaim kebenaran, melainkan berbagi keragaman pengalaman dalam menyelami samudra Yang Tak Terungkap. Di sana, di kedalaman kesadaran akan keterbatasan teks, lahirlah kesatuan paradoksal. Kita tetap berbeda dalam perahu tafsir, namun sama-sama mengarungi misteri keberadaan yang satu. Dalam kerendahan hati inilah agama menemukan kembali fungsi sejatinya: bukan sebagai benteng eksklusivitas, melainkan sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna keberadaan bersama.