Sila Keempat kita, idealnya, adalah simfoni agung yang merayakan kebijaksanaan dan musyawarah. Namun, di lapangan, simfoni itu lebih menyerupai orkestra chaos: dentuman meriam air, desis gas air mata, dan irama pentungan yang berdansa dengan perisai polisi. Sungguh, harmoni yang begitu memukau, mampu membius nurani para wakil rakyat kita yang tengah menikmati nikmat kekuasaan.

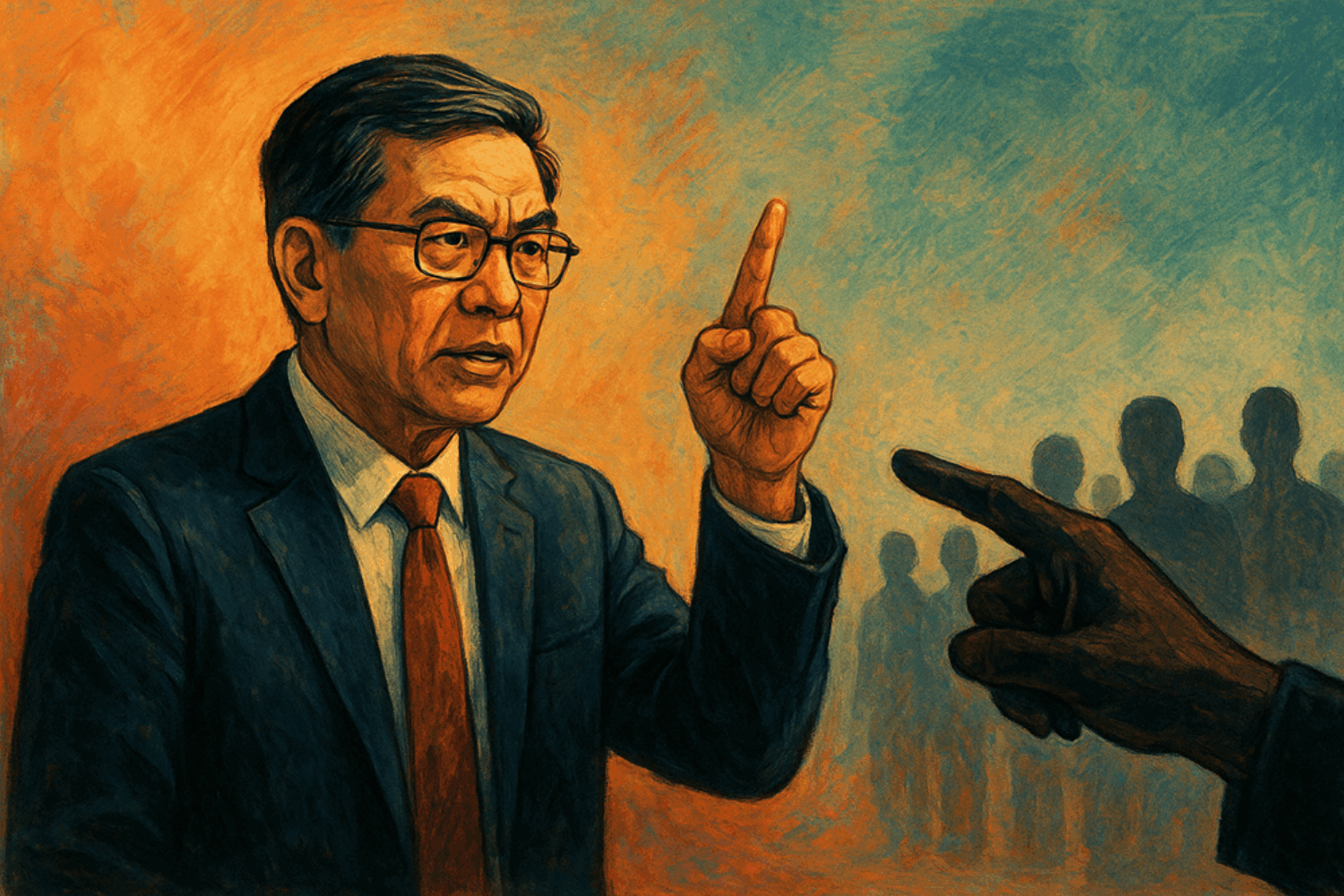

Di dalam gedung parlemen ber-AC dingin, para wakil rakyat yang terhormat bermusyawarah dengan penuh “hikmat.” Agenda utama? Mengamankan nikmat berupa kenaikan gaji dan tunjangan yang, entah bagaimana, selalu jadi kebutuhan mendesak mereka. Sementara itu, rakyat yang mereka wakili dengan bangga menggelar “musyawarah” versi jalanan: di bawah terik matahari, dengan barikade kawat berduri sebagai dekorasi dan baret cokelat sebagai moderator yang tak kenal kompromi. Suara rakyat? Teriakan melalui megafon, yang dengan cepat disambut ayunan pentungan. Dialog yang sungguh setara dan penuh kehangatan.

Prosesnya pun luar biasa efisien. Aspirasi rakyat—yang polos dalam petisi, damai dalam demonstrasi, atau lugas dalam surat terbuka—dimasukkan ke dalam mesin ajaib bernama “prolegnas” dan “pansus.” Dengan keajaiban birokrasi, aspirasi itu bertransformasi menjadi undang-undang yang entah kenapa selalu menghadirkan nikmat bagi segelintir kaum “berada.” Dan ketika rakyat yang “tak tahu diri” berani memprotes, jawabannya bukan diskusi yang penuh hikmat, melainkan pelukan hangat Pasal 218 KUHP yang menenangkan jiwa.

Sistem ini, harus diakui, bekerja dengan sempurna. Rakyat diwakili oleh wakil yang tak mewakili, kecuali untuk memastikan nikmat pribadi mereka terjaga. Ketika rakyat menuntut representasi yang sejati, hadiahnya adalah pentungan dan barikade. Ini adalah inovasi terbaru dari “musyawarah untuk mufakat”: setujulah dengan mufakat kami, atau kami paksa kau setuju.

Parlemen kita kini telah menjelma menjadi supermarket politik yang riuh. Kebijakan diperjualbelikan demi nikmat dukungan, suara rakyat jadi komoditas murahan, dan aspirasi yang berisik dianggap sekadar gangguan kecil yang bisa dibungkam dengan satu perintah. Efisiensi kapitalisme dalam balutan demokrasi—sungguh kombinasi yang memukau.

Pada akhirnya, ini bukan lagi lelucon, melainkan tragedi. Kita dengan bangga melambai-lambaikan Pancasila, namun para pejabat dengan lincah menginjak setiap silanya sambil mengalunkan lagu kebangsaan. Nikmat kekuasaan dirayakan, sementara hikmat rakyat dikubur. Pertunjukan yang benar-benar “luar biasa”—tragis, tetapi memukau.