Secara gramatikal, frasa “Filsafat Islam” (Islamic Philosophy) menyandingkan sebuah disiplin intelektual yang bersifat universal, yaitu filsafat, dengan sebuah identitas partikular, yaitu Islam, yang berfungsi sebagai kata sifat. Penjamakan ini segera mengisyaratkan adanya varian-varian filsafat lain (Filsafat Yunani, Barat, Kristen, dll.) dan memunculkan pertanyaan mendasar: dalam arti apakah filsafat ini disebut “Islami”?

Secara definitif, filsafat dapat dipahami sebagai upaya rasional dan sistematis manusia untuk memahami realitas terdalam, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan alam semesta. Sementara Islam, dalam konteks ini, merujuk pada corpus doktrin, hukum, dan pandangan dunia yang bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Predikat “Islam” pada filsafat ini dapat ditafsirkan dalam beberapa lapisan makna:

1. Filsafat yang Diislamkan: Filsafat yang diimpor dari tradisi lain (terutama Yunani) kemudian disaring, dikritisi, dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar doktrin Islam (seperti keesaan Tuhan/Tawhid) dan teks suci (Al-Qur’an dan Hadis).

2. Filsafat yang Produktif: Sebuah tradisi pemikiran orisinal yang dihasilkan dari dalam peradaban Islam, yang meski menggunakan alat-alat rasional Yunani, membahas problem-problem baru yang diajukan oleh wahyu dan konteks masyarakat Muslim.

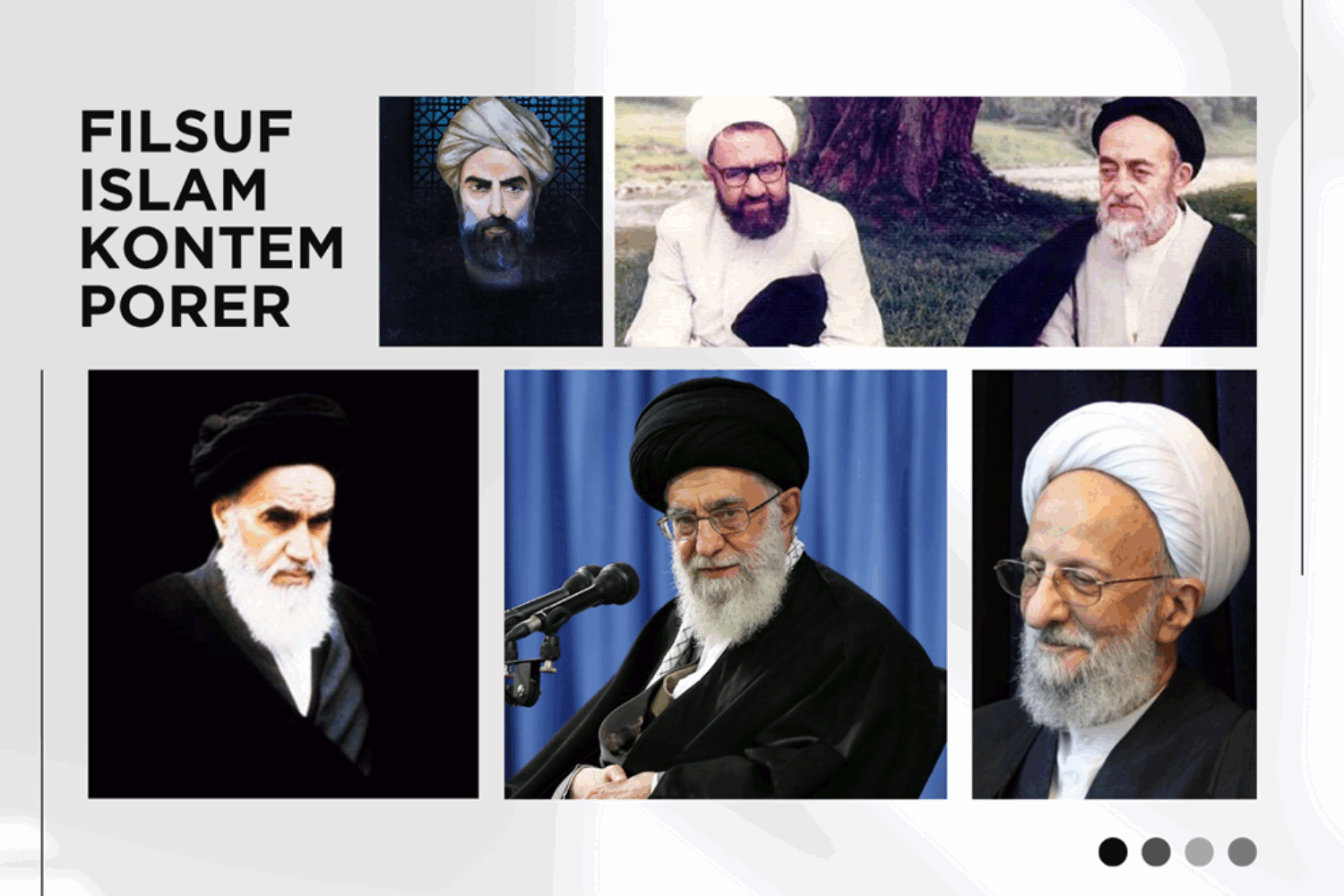

3. Filsafat dalam Tradisi Islam: Penunjukan historis bahwa studi filsafat, khususnya dalam bidang metafisika dan epistemologi, dilestarikan dan dikembangkan secara brilian oleh sarjana-sarjana Muslim (seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina) ketika tradisi ini memudar di dunia Barat.

4. Filsafat yang Berkembang di Dunia Islam: Penanda geokultural bahwa aktivitas filsafat ini tumbuh subur dalam wilayah peradaban Islam, terutama di pusat-pusat ilmu seperti Baghdad dan Persia.

Secara epistemologis, tampak terdapat ketegangan antara agama, yang bersumber pada otoritas wahyu (teologis), dan filsafat, yang bersumber pada otoritas akal dan logika (antropologis-rasional). Namun, titik temu keduanya justru terletak pada upaya pencarian kebenaran. Penyeldikan historis menunjukkan bahwa relasi logis antara Islam dan filsafat lahir dari sebuah kebutuhan mendesak yang berakar pada krisis otoritas.

Pemicu utama yang melatarbelakangi kemunculan filsafat dalam Islam adalah vakum otoritas yang terjadi pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya pemimpin spiritual tetapi juga otoritas tunggal penafsir wahyu dan pemutus hukum. Ketidakhadiran figur ini menciptakan kebingungan mendalam dalam tubuh umat.

Masyarakat Muslim saat itu terbelah dalam memandang suksesi otoritas ini:

1. Otoritas Komunal (Ahl al-Sunnah wal Jama’ah): Sebagian besar berpendapat bahwa otoritas untuk memimpin umat dan menafsirkan ajaran berada di tangan komunitas Muslim, khususnya para Sahabat senior, dengan tingkat otoritas yang bergradasi berdasarkan keutamaan dan kedekatan mereka dengan Nabi.

2. Otoritas Ilahiah-Bawaan (Syiah Ahlul Bait): Sebagian lain meyakini bahwa otoritas itu telah ditetapkan oleh Nabi untuk keluarga dan keturunannya (Ahlul Bait) yang memiliki otoritas keagamaan yang mutlak, yang diwariskan melalui Imamah.

Akibat dari ketiadaan konsensus ini, fondasi sosial-keagamaan umat tidak pernah benar-benar padu. Kelompok pertama, tanpa otoritas sentral yang disepakati dan sebelum terkodifikasinya Al-Qur’an dan Hadis secara resmi, menghadapi kesulitan besar dalam merumuskan hukum dan doktrin secara definitif, sehingga memunculkan berbagai penafsiran yang beragam dan seringkali bertentangan. Sementara kelompok kedua, meski secara ideologis kohesif dengan mengikuti Imam mereka, seringkali berada dalam posisi oposisi politik.

Ringkasnya, perbedaan sumber otoritas melahirkan penafsiran ajaran yang berbeda, yang pada gilirannya menciptakan realitas keumatan yang plural dan terkadang konfliktual meski menyandang satu nama agama.

Dalam situasi kemelut ini, muncullah kebutuhan akan sebuah sistem penalaran yang netral dan universal yang dapat menjadi wasit atau “juri yang adil” untuk menengahi perbedaan penafsiran atas teks-teks suci. Para pemikir awal dalam Islam melihat peluang ini.

Mereka tidak menawarkan otoritas dogmatis baru, melainkan sebuah metodologi. Dengan mengimpor dan mengadaptasi sistem logika (manthiq) dari tradisi filsafat Yunani, para filsuf Muslim memperkenalkan sebuah alat berpikir yang dapat digunakan oleh semua pihak untuk menguji validitas argumentasi, konsistensi logis sebuah pendapat, dan menafsirkan teks dengan lebih terstruktur. Inilah embrio dari proyek besar Filsafat Islam: upaya menggunakan akal (yang bersifat universal) untuk memahami teks (yang bersifat partikular) dalam sebuah rumusan yang koheren dan menghindari kesewenang-wenangan penafsiran.

Namun, ironi segera muncul. Logika dan filsafat, yang lahir dari kebutuhan menciptakan keadilan epistemik, justru dilihat sebagai ancaman oleh kekuatan politik (negara) yang legitimasi keagamaannya rapuh. Para penguasa yang otoritasnya lebih bersifat politis-komunal daripada religius-ilahiah menyadari bahwa alat berpikir kritis ini akan melahirkan pandangan mandiri yang dapat mempertanyakan legalitas dan kebijakan mereka. Filsafat dicurigai sebagai kekuatan intelektual kelompok oposisi.

Karena itu, para khalifah dalam dua dinasti besar melakukan aksi-aksi sistematis untuk menumpas kelompok yang menggunakan logika dan filsafat. Melalui para ulama yang berpihak kepada negara, sebuah narasi dominan berhasil dikonstruksi: logika dan filsafat dicap sebagai bid’ah yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan dalih “buatan Yunani” dan “tidak pernah diajarkan oleh Nabi”. Kampanye ini sukses besar. Secara gradual, filsafat dan logika menjadi tersingkir dari arus utama pendidikan Sunni, dianggap mencurigakan, dan akhirnya ditinggalkan.

Akibatnya, warisan berharga ini hanya terawat dan berkembang dalam komunitas Syiah—para pendukung Ali—yang sepanjang sejarah sering terpinggirkan secara politik. Bagi mereka, tradisi rasional tidak menjadi ancaman karena otoritas keagamaannya (Imam) sudah given dan tetap, sehingga akal justru dipandang sebagai alat untuk memahami dan menyelami kedalaman ajaran para Imam tersebut. Dengan demikian, nasib filsafat dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari pergulatan kekuasaan dan upaya mengontrol wacana otoritas keagamaan. Umat kembali ke makna artisifialnya sebagai dua umat yang berlainan dalam otoritas juga ajaran, tentunya.