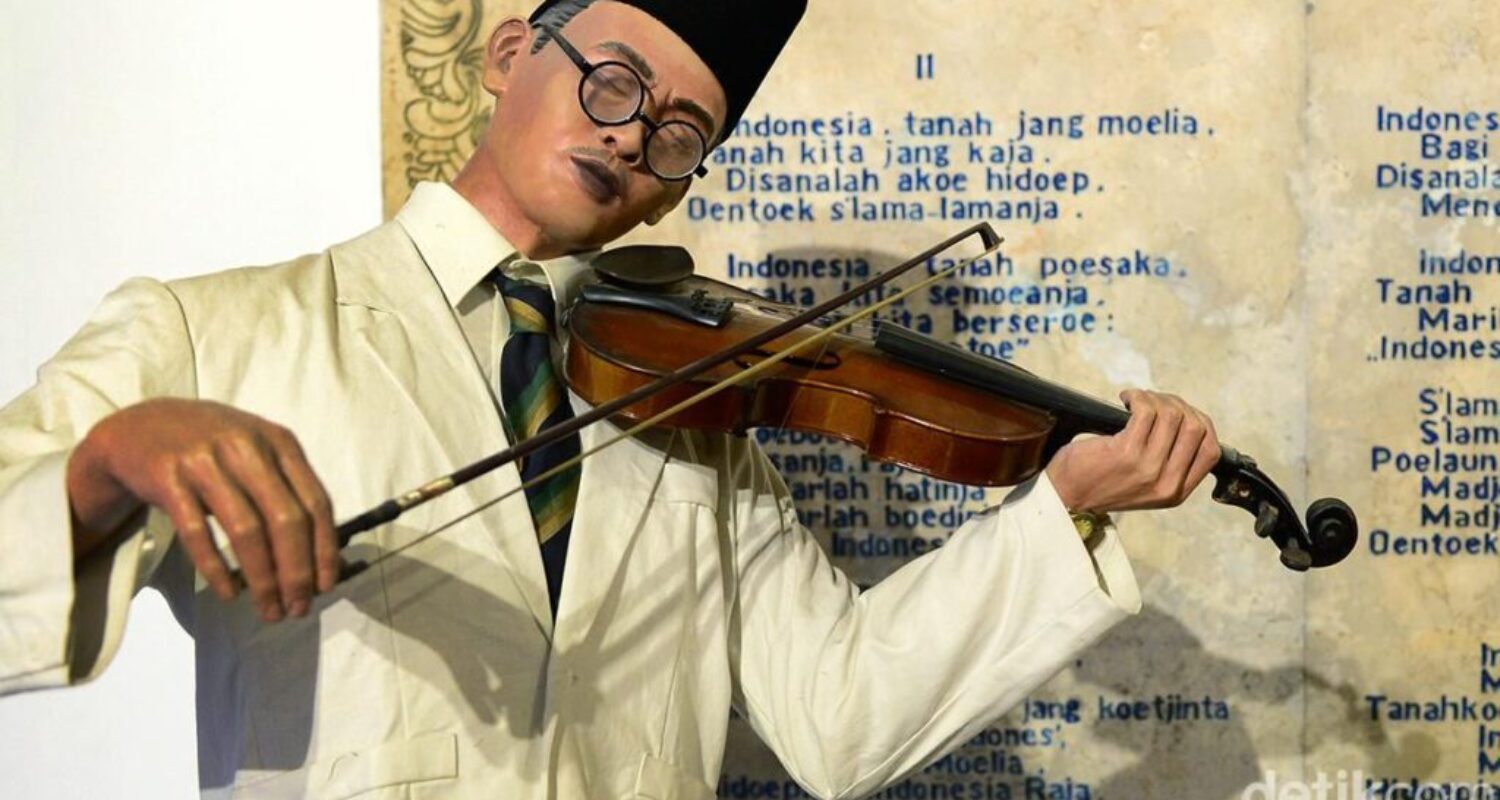

Polemik terbaru mengenai kewajiban pembayaran royalti untuk penggunaan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” telah memicu perdebatan sengit di masyarakat. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan bahwa penggunaan lagu ciptaan W.R. Supratman ini dalam konteks komersial, seperti pertunjukan orkestra atau simfoni berbayar, wajib membayar royalti berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang hubungan antara hak kekayaan intelektual dan simbol-simbol identitas nasional.

Paradoks Hukum dan Filosofis

Ketentuan yang diberlakukan LMKN menciptakan paradoks yang mendalam dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, UU Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk lagu. Di sisi lain, “Indonesia Raya” telah menjadi lagu kebangsaan yang secara filosofis merupakan milik seluruh bangsa Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat bahkan menyinggung bahwa penerapan hak cipta secara ketat dapat menjadikan W.R. Supratman sebagai orang terkaya di Indonesia—sebuah absurditas yang menunjukkan betapa tidak relevannya konsep hak cipta komersial untuk simbol nasional.

Paradoks ini semakin menguat ketika kita mempertimbangkan bahwa lagu kebangsaan seharusnya menjadi properti publik yang dapat digunakan secara bebas oleh seluruh rakyat untuk mengekspresikan rasa nasionalisme mereka. Memberlakukan royalti komersial pada lagu kebangsaan sama dengan mengomersialisasi jiwa bangsa itu sendiri.

Inkonsistensi dalam Penerapan

LMKN menyatakan bahwa royalti hanya berlaku untuk penggunaan komersial, sementara pemerintah tetap dapat menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan nasional tanpa izin, meski tetap wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta. Namun, perbedaan antara “penggunaan komersial” dan “kepentingan nasional” tidak selalu jelas dalam praktiknya.

Pertanyaan kritis muncul: apakah konser amal yang menggunakan “Indonesia Raya” untuk membangkitkan semangat nasionalisme termasuk penggunaan komersial? Bagaimana dengan pertunjukan budaya yang diselenggarakan komunitas untuk merayakan kemerdekaan? Ambiguitas ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks sosial-budaya penggunaan lagu kebangsaan.

Dampak terhadap Ekspresi Nasionalisme

Pemberlakuan royalti untuk “Indonesia Raya” berpotensi menghambat ekspresi spontan nasionalisme dalam berbagai konteks seni dan budaya. Grup musik, orkestra komunitas, atau bahkan acara kebudayaan lokal mungkin akan berpikir dua kali sebelum menyertakan lagu kebangsaan dalam pertunjukan mereka karena beban finansial yang ditimbulkan.

Hal ini sangat ironis mengingat salah satu fungsi utama lagu kebangsaan adalah mempersatukan dan membangkitkan semangat nasional. Ketika lagu yang seharusnya menyatukan justru menjadi beban finansial, maka esensi lagu kebangsaan sebagai pemersatu bangsa menjadi terdegradasi.

Alternatif Kebijakan yang Lebih Bijaksana

Beberapa alternatif kebijakan dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan paradoks ini:

Pertama, pemerintah dapat membeli seluruh hak cipta “Indonesia Raya” dan menjadikannya domain publik sepenuhnya. Ini akan menghilangkan segala bentuk kewajiban royalti sekaligus menghormati hak cipta pencipta dengan memberikan kompensasi yang layak.

Kedua, membuat pengecualian khusus dalam UU Hak Cipta untuk lagu-lagu kebangsaan dan simbol nasional lainnya. Pengecualian ini dapat mencakup semua bentuk penggunaan, baik komersial maupun non-komersial, dengan catatan tidak digunakan untuk tujuan yang merendahkan atau merusak martabat bangsa.

Ketiga, jika tetap ingin mempertahankan sistem royalti, maka perlu ada klasifikasi yang sangat jelas dan ketat tentang apa yang dimaksud dengan “penggunaan komersial” yang merugikan versus “penggunaan komersial” yang mendukung nilai-nilai nasionalisme.

Refleksi terhadap Nilai Kebangsaan

Kontroversi royalti “Indonesia Raya” sebenarnya mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam era modern: bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan pelestarian nilai-nilai dan simbol-simbol kebangsaan. Ketika simbol nasional diperlakukan sebagai komoditas komersial, kita berisiko kehilangan makna sakral dan unifying yang melekat padanya.

Lagu “Indonesia Raya” bukan hanya sekadar karya seni, tetapi juga merupakan manifestasi dari perjuangan kemerdekaan dan identitas kolektif bangsa Indonesia. W.R. Supratman menciptakan lagu ini bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi pribadi, melainkan sebagai ungkapan cinta tanah air dan harapan akan kemerdekaan Indonesia.

Kesimpulan

Ketentuan wajib bayar royalti untuk penggunaan “Indonesia Raya” dalam konteks komersial mencerminkan kegagalan dalam memahami esensi dan fungsi lagu kebangsaan dalam kehidupan berbangsa. Meski secara teknis legal berdasarkan UU Hak Cipta, kebijakan ini bertentangan dengan semangat nasionalisme dan potensi menghambat ekspresi budaya yang seharusnya dipupuk dalam masyarakat demokratis.

Pemerintah dan LMKN perlu mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga nilai-nilai filosofis, sosial, dan budaya yang melekat pada simbol-simbol kebangsaan. Lagu kebangsaan seharusnya menjadi jembatan pemersatu, bukan penghalang finansial yang justru memisahkan rakyat dari simbolnya sendiri.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah kita ingin membangun bangsa yang simbol-simbolnya dapat diakses secara bebas oleh seluruh rakyat, ataukah kita rela mengomersialisasi jiwa kebangsaan demi perlindungan hak cipta yang kaku dan tidak kontekstual?