Dalam bentangan sejarah pemikiran Islam, doktrin otoritas (wilāyah) telah menjadi poros sentral yang membentuk identitas dan struktur komunitas Muslim. Kelompok Sunni dan Syiah, melalui jalur evolusi mereka masing-masing, telah berusaha untuk mengkonsolidasi umat di sekitar sebuah kerangka otoritas yang koheren. Sunni pada umumnya meyakini bahwa otoritas mutlak, universal, dan suci—yang diwakili oleh Nabi Muhammad SAW—adalah fenomena yang terbatas pada masa awal Islam. Sebaliknya, Syiah Itsna ‘Asyariah berkeyakinan bahwa kemestian adanya otoritas semacam itu berlanjut setelah Nabi wafat, yang diwujudkan dalam bentuk Imamah yang dijabat oleh para Imam suci dari Ahlul Bait.

Permasalahan mendasar kemudian muncul: jika otoritas harus disyaratkan oleh kesucian (`ishmah), dan kesucian adalah sifat yang eksklusif bagi individu tertentu, maka masyarakat akan menghadapi vakum otoritas yang tak terelakkan pasca periode para Imam. Inkonsistensi dan disjungsi dalam proses konsolidasi umat dan ajaran ini mengundang pertanyaan kritis tentang validitas dan aspek transendensi otoritas itu sendiri dalam konteks kekinian.

Menjawab tantangan ini, para ulama progresif (ushūlī) dalam mazhab Syiah menegaskan urgensi otoritas sebagai prasyarat untuk menjaga agama dan memimpin umat. Mereka menginstitusionalisasikan konsep otoritas terbatas seorang faqih (ahli fikih) dalam bentuk marja’iyyah taqlīd—sebuah lembaga otoritas ijtihad yang berfungsi sebagai sumber penafsiran hukum melalui fatwa. Lembaga ini telah berdiri sejak masa kegaiban (ghaybah) hingga kini. Namun, karena domain otoritasnya yang terbatas hanya pada persoalan hukum privat dan terfragmentasinya umat ke dalam berbagai pengikut (muqallid) marja’ yang berbeda, visi tentang sebuah otoritas sentral, tunggal, dan mutlak yang mampu mempersatukan umat dan menjadi perangkat efektif untuk menerapkan agama dalam kehidupan nyata tidak pernah terwujud.

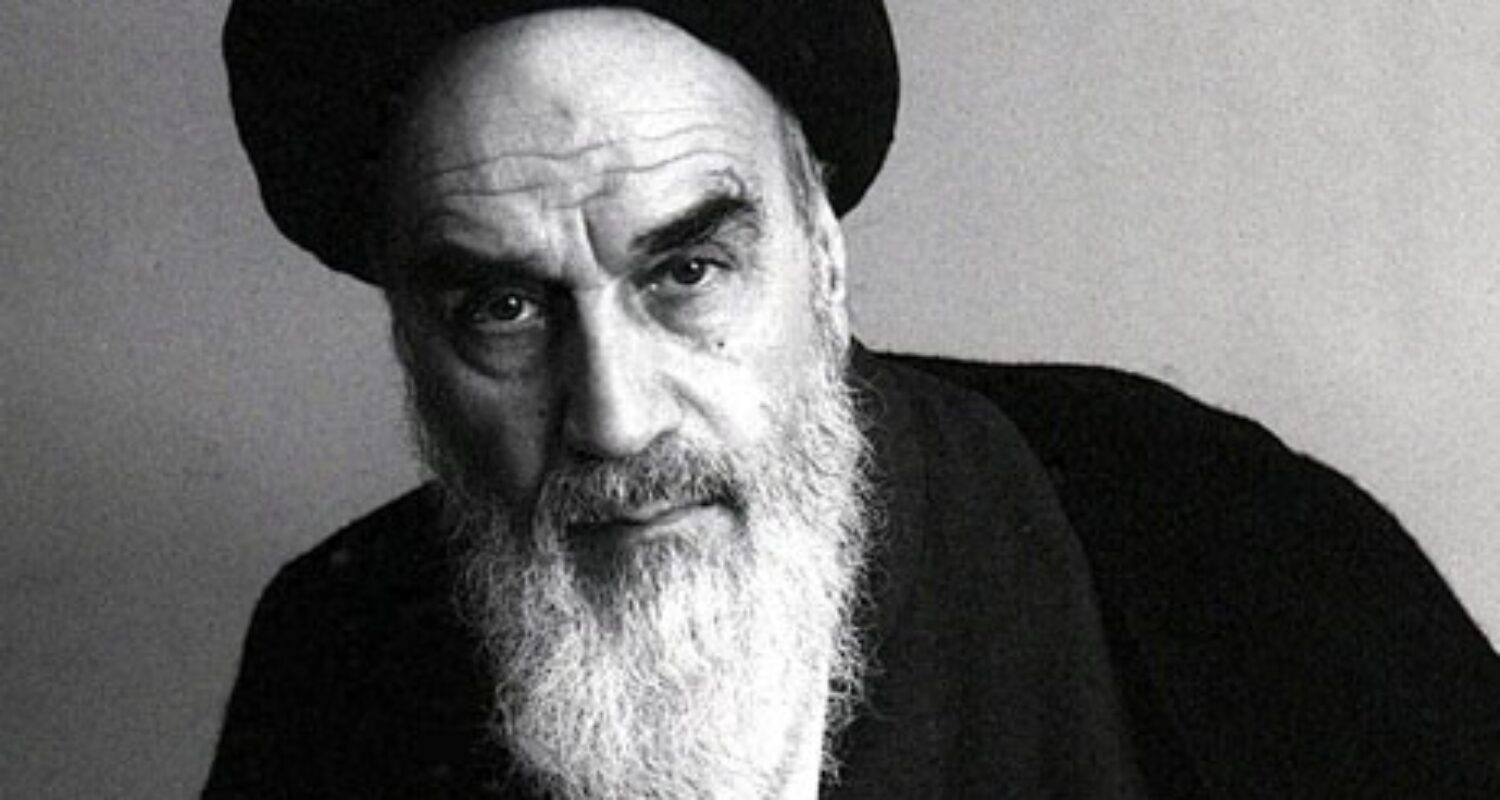

Imam Khomeini, dengan visi yang jenih dan mendalam, melihat celah paradoks ini. Beliau melakukan terobosan revolusioner dengan mengekspansi konsep otoritas marja’ taqlīd yang tradisional. Melalui sebuah reklasifikasi yang brilian, Khomeini membedakan dua jenis otoritas: Pertama, otoritas mutlak yang disyaratkan oleh kesucian (ishmah) dan bersifat eternal, yaitu otoritas para Nabi dan Imam Maksum. Kedua, otoritas tunggal, universal, dan mutlak yang bersyarat pada keselarasan dengan prinsip-prinsip otoritas suci dan keterterimaan (maqbūliyyah) secara sosial. Otoritas jenis kedua inilah yang diwujudkan dalam konsep Wilāyat al-Faqīh al-Mutlaqah (Otoritas Mutlak Yuris).

Imam Khomeini tidak hanya mempersembahkan konsep teologis-filosofis-yuridis yang sophisticated ini dalam ranah wacana. Lebih dari itu, beliau mempraktikkannya sebagai sebuah aksi dan karya nyata dengan mendirikan Republik Islam Iran, di mana konsep Wilāyat al-Faqīh menjadi fondasi konstitusionalnya. Inilah puncak dari kontekstualisasi doktrin Imamah.

Pada akhirnya, keyakinan pada otoritas teologis yang transenden dan sakral—Wilāyat al-Ma’ṣūm (Imamah)—sebagai pemegang otoritas substantif sumber hukum, adalah fondasi. Namun, tanpa diimbangi dengan keyakinan pada sebuah otoritas teo-antropologis yang sekaligus transenden dan imanen, sakral sekaligus profan—yang berfungsi mengisi jeda temporal dan mencegah kevakuman kepemimpinan—maka doktrin suci itu berisiko hanya menjadi narasi sejarah yang romantis atau doktrin sektarian yang tidak fungsional. Dari sinilah memancar kejeniusan visioner Imam Khomeini: dalam keberhasilannya menjaga relevansi, kontinuitas, dan vitalitas doktrin Imamah melalui sebuah inovasi yang tidak hanya membangun teori, tetapi juga peradaban.